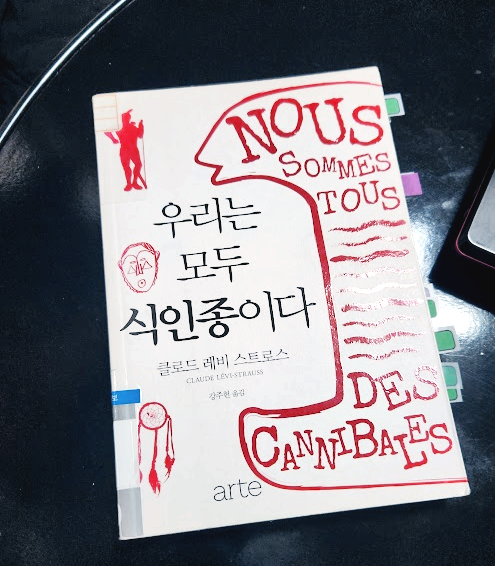

제목이 눈에 띄었고, 표지가 마음에 들어서 빌려왔다. 나 '식인종'이라는 키워드를 꽤 좋아하는 듯...?

20230616 | 즐거운 식인:서구의 야만 신화에 대한 라틴아메리카의 유쾌한 응수 / 임호준

도서관 갔다가 제목이 흥미로워서 빌려봤다. 쉽진 않을 것 같았으나 내가 가볍게 읽으면 되지 뭐~ 하고 읽었는데, 역시 쉽지 않았다. 가볍게 볼 책은 아니었음. 내가 기대했던(?) 것은 라틴아메리

karangkaran.tistory.com

우리는 모두 식인종이다

/ 클로드 레비 스트로스

■

첫 챕터의 제목이 <산타클로스의 처형>이다. 제목도 내용도 흥미진진하다. 그동안 너무 당연하게 받아들였던 산타클로스의 존재가 사실은 그 시작이 어디인지, 어쩌다 이렇게 전 세계적으로 인기있는 캐릭터(?)가 된 것인지도 모르고 있었다는 것이 놀라웠다. 나는 정말 산타클로스에 대해 아는 것이 하나도 없었다.

프랑스에서 1951년의 크리스마스는 언론뿐만 아니라 일반 국민에게도 상당한 관심사였다. 아마 그 시기의 흥겨운 분위기에 이례적으로 씁쓰레한 찬물을 끼얹었던 논쟁적 사건으로 기억될 것이다. 그 사건이 있기 수개월 전부터 교회 당국은 몇몇 고위 성직자를 전면에 내세워, 많은 가족과 장사꾼이 산타클로스라는 인물에게 부여하는 중요성이 점점 확대되는 현상을 달갑지 않게 생각한다는 뜻을 피력했다. 종교 당국은 크리스마스의 진정한 의미를 왜곡하며 종교적 가치가 없는 신화를 대중의 머릿속에 심어주며 그리스도의 탄생을 불순하게 '이교도화'하려는 시도를 신랄하게 규탄했다. (중략) 산타클로스는 크리스마스 축제를 이교도화하고, 크리스마스 축제에서 점점 큰 위치를 차지하며 뻐꾸기처럼 가짜 주인으로 자리잡았다고 비난받아왔다. 일요일 오후 3시, 하얀 수염을 풍성하게 기른 산타클로스는 자신보다 앞서 죄를 뒤집어쓴 많은 무고한 사람처럼 처형당했다. 화염은 그의 수염을 태웠고, 그는 연기로 사라졌다. |

| <산타클로스의 처형> 中 |

그러고 보니 그렇다. 크리스마스 하면 산타클로스가 먼저 떠오른다. 크리스마스는 예수의 탄생일 뭐 그런 거 아니었나. 그런데 주객이 전도되어, 말 그대로 "뻐꾸기처럼" 산타클로스가 그 날의 대표 이미지로 자리잡게 된 것이다. 특히 아이들에게 말이다.

어른들은 통과의례의 그 신화를 이용해 어린아이들에게 질서와 순종을 요구한다. 1년 내내 산타클로스가 찾아올거라고 말하며, 아이들에게 얼마나 말을 잘 듣느냐에 따라 산타클로스의 선물이 달라질 것이라는 기억을 되살려준다. 일정한 떄에만 선물을 준다는 특징은 아이들의 요구를 제한하고, 선물을 요구할 수 있는 권리가 허용된 기간을 짧게 줄이는 실질적인 역할을 한다. |

| <산타클로스의 처형> 中 |

오오.. 그럴듯 해. 너무 명쾌해. 아이들의 요구를 제한하고, 요구할 수 있는 기간을 짧게 줄이기 위한 수단으로 이해할 수 있다는 거. 와. 와아.

산타클로스는 신화적 인물이 아니다. 산타크로스의 기원과 역할을 설명해주는 신화가 없기 때문이다. 산타클로스와 관련된 반역사적인 이야기도 없기 때문에 전설 속의 인물도 아니다. 그렇지만 초자연적이고 변하지 않는 확고부동한 존재이고, 항상 형태가 일정하며 정해진 기간에 되돌아와서 전유적 역할을 하는 존재로 정의되는 산타클로스는 신적인 존재에 속한다. 게다가 산타클로스는 매년 일정한 기간에 편지와 기도의 형태로 대부분의 어린이들에게 숭배받고, 착한 아이에게는 선물을 주고 못된 아이에게는 벌을 준다. 산타클로스는 우리 사회에서 일정한 연령대(산타클로스의 존재를 믿는다고 여겨지는 연령대)에게는 신이다. 산타클로스와 진정한 신의 차이가 있다면, 어른들이 아이들에게는 산타클로스를 믿으라고 부추기며 온갖 속임수를 동원해 그 믿음을 지켜가라고 애쓰면서도 정작 자신들은 산아클로스의 존재를 믿지 않는다는 것이다. 따라서 산타클로스는 어린이에게 청소년이나 성인과는 다른 사회적 지위를 갖는다. |

| <산타클로스의 처형> 中 |

이 부분도 너무 재미있었다. 산타클로스에 대해 이렇게 깊게 생각해 본 적이 없어서 그랬던 것 같다.

이후로 좀 더 깊은 이야기가 나오는데 그건 패스하고, 아무튼 흥미로운 부분이 많은 첫 챕터였다. 너무 재미있었다.

■

근데 뒤로 갈수록 잘 모르겠다. 어려운건지, 이 사람의 의견에 공감이 잘 안 되는 건지. 어쩌면 둘 다였다. 어렵기도 했고, 아리송하기도 하고. 그러다 여성 할례에 대한 주제에서 완전히 튕겨져 나왔다.

여성의 할례가 본래의 어린아이 몸에 대한 훼손이라는 것이다. 하지만 역시 똑같은 유형의 훼손인 남성의 할례에 대해서는 지금껏 거론된 적이 없고 지금도 마찬가지라는 점이 놀랍기만 하다. 오히려 남성 할례는 여성 할례와 달리 별다른 불편함이 제기되지 않는 너그러운 시술이라고 주장하는 사람들이 적지 않다. 하지만 이런 주장이 맞을까 틀릴까? (중략) 여하튼 남성의 할례가 남성의 성적 쾌락에 어떤 영향을 미치지 않더라도 어린아이의 온전한 몸에 위해를 가하는 것만은 분명하다. 다시 말하면 여성 할례와 마찬가지로 남성 할례도 아이에게 다른 아이들과 다르다는 것을 인식하게 하는 폭력적인 흔적을 남긴다. 따라서 여성 할례를 반대하며 내세우는 주장이 남성 할례에는 적용되지 않는 이유가 이해되지 않는다. |

| <여성 할례와 대리출산> 中 |

여성 할례와 남성 할례를 동일선상에 놓고 볼 수가 있나...? 여성 할례에 대한 논란만 많고 왜 남성 할례에 대해서는 그만큼 관심을 갖지 않는가라는 의문을 가지는 것이... 맞아...?

민속학적 어쩌고 하면서 할례를 자꾸 문화적 민족적 전통 취급하면서 인정해야 할 것처럼 말하는 것이 좀 불편했다. 좀 불쾌하기까지 했다. 그러다 마지막엔 이런 말까지 남긴다.

과거에는 여성 할례가 멀리 떨어진 곳, 즉 빈번한 관계가 없었던 이색적인 나라에서 행해졌기 때문에 서양인들의 의식에 별다른 충격을 주지 않았다. (중략) 그런데 여성 할례가 이제는 우리와 관련된 문제라고 느끼는 이유는 인구의 이동, 특히 아프리카 이민자의 대거 유입으로 여성 할례가 우리나라에서 행해지고 있기 때문이다. 양립 불가능한 관습들이 멀리 떨어져 있을 때는 평화롭게 공존할 수 있었지만, 갑자기 공간적으로 접근하며 충돌하고 있는 실정이다. |

| <여성 할례와 대리출산> 中 |

물리적 거리가 가까워져서 관심을 갖고 충격을 받고 그것의 부적절함을 지적하는 것이 아니라, 그 행위 자체가 갖는 모순과 부당한 폭력이라는 절대적 정의나 올바름, 가치같은 것의 문제가 아닌가. 그 절대적인 기준이 비틀린 상태에서 벌어지는 행위가, 어떻게 '멀리 있다면 평화롭게 공존'할 수 있는 관습 정도로 치부된단 말인가.

여기까지 보고 작가의 연령대가 궁금해져서 찾아보았고, 1908년에 태어나 지금은 세상을 떠난지 한참 되었다는 것도 알았다. 그래. 뭐. 옛날 사람이네. 그럴 수도 있었겠네. 그래.

■

읽었다고 하기에 굉장히 양심이 찔린다. 첫 챕터인 <산타클로스의 처형>을 제외하고는 다 대충 봤다. 심지어 책의 제목인 <우리는 모두 식인종이다>도 재미없었다.

■

되게 오랜만에 본 인문교양서였는데... 그냥 소설이나 봐야겠다.

'읽다' 카테고리의 다른 글

| 20250208 | 감상적 킬러의 고백 - 악어 / 루이스 세풀베다 (2) | 2025.02.09 |

|---|---|

| 20250205 | 느림의 중요성을 깨달은 달팽이 / 루이스 세풀베다 (1) | 2025.02.07 |

| 20250201 | 방한림전 / 작자 미상 (0) | 2025.02.04 |

| 20250131 | 자신의 이름을 지킨 개 이야기 / 루이스 세풀베다 (0) | 2025.02.03 |

| 20250129 | 연애 소설 읽는 노인 / 루이스 세풀베다 (0) | 2025.02.02 |